自分のサイトの状態を“数字”で把握したかった

ブログを始めた当初、ふく子はConoHa WING(コノハウィング:このサイトで使っているサーバーのこと)のアクセス解析機能を使って、サイトの訪問状況を確認していました。

表示される「訪問者数」や「PV数」の数字が意外と多く、「思ったより読まれているのかも?」と少し嬉しくなったのを覚えています。

しかし、WordPress(ワードプレス)のダッシュボードで確認できる「記事が読まれた数」と比較すると、明らかに差があることに気づきました。

具体的には、ConoHa WINGのアクセス解析では多くのアクセスが記録されているのに、実際の記事の閲覧数はそれほど多くないのです。

ConoHa WINGのアクセス解析による1か月間(4月)のデータを例にあげます。

- 訪問者数(ユーザー数)=サイトを訪れた人:1910人

- PV(ページビュー)数=ページが表示された回数・何回読まれたか:46299回

- UU(ユニークユーザー)数=その期間内にサイトを訪れた人の:1833人

具体例:ある1日のふく子ブログへのアクセス

| 人 | 行動 | いつ |

| Aさん | 朝にアクセス | 9:00 |

| Aさん | 夜に再度アクセス | 20:00 |

| Bさん | 一度だけアクセス | 15:00 |

👆このときの集計はこうなります👇

| 指標 | 数字 | 理由 |

| UU数 | 2人 | AさんとBさんの2人だけ |

| 訪問者数(セッションの数) | 3回 | Aさん2回来訪、Bさん1回 |

| PV数(ページビュー) | 6ページ | Aさん5記事+Bさん1記事 |

ということは、UU数が個人の数なので、ConoHa WINGのアクセス解析だと「1833人が、ふく子のブログに来てくれて、46299ページ見てくれている」ということになると。

なのですが

WordPressのダッシュボードで確認できる、ふく子だけが見れる各記事に表示される「記事が読まれた数」としては全体として100数もいかない有様なのです。

この違和感についてChatGPTのジニーに相談したところ、彼はこう教えてくれました。

ConoHa WINGのアクセス解析には、Googlebotなどのクローラーによるアクセスも含まれている可能性があります。つまり、人間の訪問者だけでなく、検索エンジンのロボットもカウントされているかもしれません。そのためGoogle公式のツールと合わせて見比べると事態がつかみやすいです。

※クローラー(Crawler)はネット上のページを自動で巡回(クロール)して、情報を集めてくれるプログラムのことです。

つまり、ConoHa WINGのアクセス解析で表示される数字には、実際の読者だけでなく、こうしたクローラーのアクセスも含まれている可能性があるのかと納得。

この事実を知り、ふく子は「本当に人間の読者がどれだけ訪れているのか」を正確に把握する必要性を感じました。

そこで、Google Analyticsなどのツールを導入し、より詳細なアクセス解析を行うことを決意しました。

このように、アクセス解析の数字を鵜呑みにせず、その内訳を理解することが、サイト運営において重要であると実感したわけです。

次のステップでは、具体的な解析ツールの導入と活用についてお話ししていきます。

公開したけど、この記事… 今どんな扱いされているの?

ConoHa WINGのアクセス解析とWordPressの記事表示数のズレに違和感を覚えたふく子は、次にこんな疑問を持ちました。

「公開したこの記事はどう扱われてるだろうか?」

「Googleはちゃんと見にきてくれてるのか?検索には出てるのか?」

WordPressで「公開」ボタンを押すと「インターネットに放ったぞ!」という気持ちになります。

でも実はそれ、Googleが記事を検索結果に出してくれることとは別の話なのです。

私はジニーとのやりとりで、ある現実を知りました。

ネット上に公開して、記事は存在はしているけれど、誰にも気づかれない記事があるんだよ。Googleがその記事を認識していなければ、検索しても出てこない=誰にも届かないということがあるよ。

頑張って記事をアップしても誰にも届かなければ収益化など夢のまた夢です。

この事実に、ふく子は静かにショックを受けました。

別記事で書いていますWIXや無料のアメーバブログでは起きないことであって、自己管理をしないとならない「Wordpressあるある」なのではないかと思います。

「公開するだけでは足りないんだ。検索エンジンに見つけてもらう対策=インデックスされることが重要なんだ」と。

そして、この“見えない壁”を超えるために、次に理解しなければならなかったのは・・

「アクセス」「表示」「検索」ってどう違うの?

Googleの分析ツールを調べていると、必ず出てくるこの言葉たち。最初は、どれも似たような意味に見えて、混乱していました。でも、実際はまったく違う「数字」を表しています。

実際に誰かがブログを訪問して、ページを開いた回数。つまりリアルな「読者数」に近い。

Googleの検索結果に表示された回数。クリックされなくとも、誰かが何かを検索した結果、出てきた検索一覧に、ブログの「タイトルと説明文が見えていた」状態。

どんなキーワードでブログが検索表示されたか(自分のブログ記事内のワードが引っかかっているか)という検索の言葉。(例:50代 不労所得→ブログ表示される)

私は最初、アクセスが少ないと「誰も検索してくれていないのかな?」と思っていました。

でもジニーにこう言われてハッとしたんです。

見られていないのは「表示れてない場合と表示されてるけどクリックされてない場合」では全然意味が違うよ

つまり、Googleの分析ツールを使うことで、

“どこで止まっているか”を特定できる=改善ポイントが明確になるのです。

それに気づいてから、私は数を見ることは必要なのだなと思いました。

「知らないまま進む」より、「数字で確認しながら育てる」方が確かに正解なのです。

次は、「その数字で見て改善する」ための具体的なツールって何なのさ!というところを紹介してみます。

初心者でも使える!Google無料ツール6選

ここからは、ふく子が使って分析した方がいいのだなと気づいて、使いこなせたほうが良いのだろうというGoogleの無料ツールを6つまとめてご紹介します。

「何がわかるのか」「どう改善に活かせるのか」に加えて、「たとえばこういうこと」という具体例も添えているので、初心者さんでもすぐイメージできると思います。

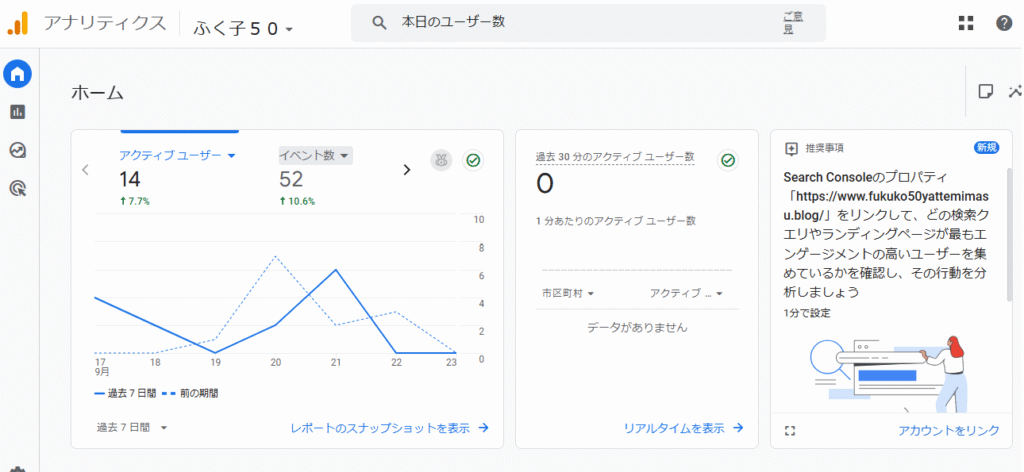

① Google Analytics(GA4)

わかること

- 本当に人間の訪問者が何人訪問したか(クロールではないという意味)

- どの記事がよく読まれているか

- 読者がスマートフォンで見ているかパソコンを使って見ているか

どう活かす?

GA4を見て「ブログの訪問者の8割がスマホから」とわかれば、パソコンよりスマートフォンで見やすいレイアウトにするのが大切だと気づけます。

また、ある記事の平均滞在時間が「10秒」で、別の記事が「3分」なら、「最初の記事はすぐ離脱されているな。タイトルと内容がズレているのかもしれない」と改善ポイントが見えてきます。

◆例えばこんなこと

◆「ダイエット記事」は3分読まれているのに、「投資記事」は10秒で離脱 → 投資記事の冒頭をわかりやすく書き直す。

◆「夜21時にアクセスが集中」している → 夜にSNSで記事を紹介すると読まれやすい。

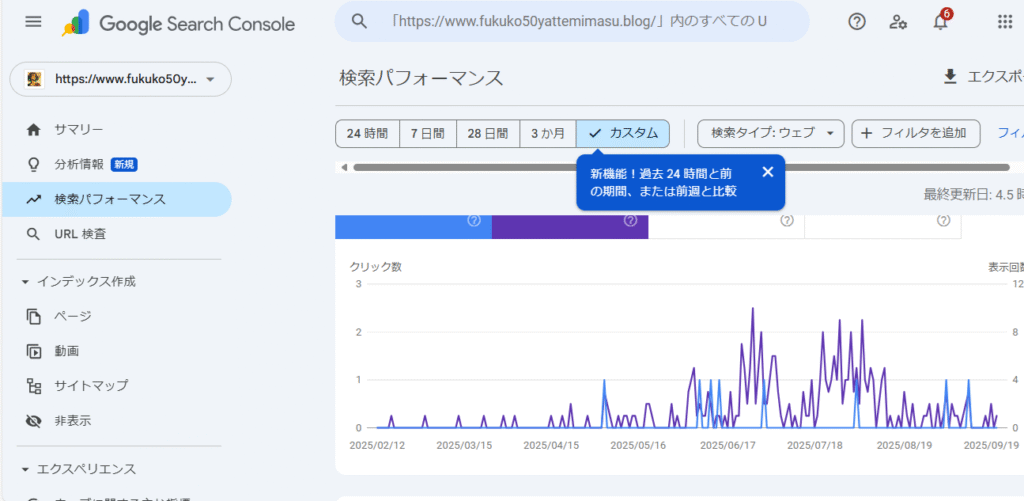

② Google Search Console

わかること

- 記事がGoogleにインデックスされているか(認識されているか)

- どんな検索キーワードで表示されたか(検索クエリ)

- 表示されているのにクリックされない記事はどれか(検索クエリ)

どう活かす?

「紫色 似合う 服」という検索ワードで表示は100回されているのに、クリックは3回だけだったとします。

この場合「検索結果に出てるけど、タイトルや説明文が弱い」と気づけるわけです。

◆ 例えばこんなこと

◆表示は100回あるけどクリックが3回 → タイトルを「【50代女性向け】紫色が似合う服の選び方」に変えると改善。

◆そもそもインデックスされていない記事を発見 → 「URL検査」からリクエストしてGoogleに認識してもらう。

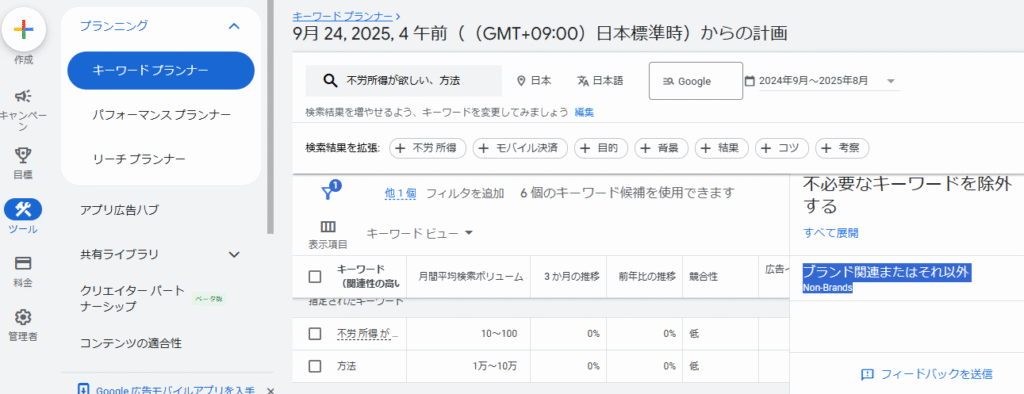

③ Google キーワードプランナー

わかること

- 読者が検索しているキーワードの人気度(検索ボリューム)

- 関連キーワードの候補

どう活かす?

「ブログ アクセス 増やす」というキーワードを調べると、検索ボリュームが月1万回ある。でも競合が強すぎて上位表示は難しい。

一方で「ブログ アクセス 初心者」というキーワードは月1000回検索されていて、競合も少なめ。

→ だったら後者を狙って記事を書く方が初心者でも戦える、という戦略が立てられます。

◆例えばこんなこと

◆「ダイエット」で勝負するのは厳しいけど「40代女性 ダイエット 食事」ならチャンスがある。(「ダイエット」でブログをやっている人が多いため)

◆実際に検索されているワードを使うことで検索にも引っかからない「誰にも読まれない記事」を避けられる。

④ Googleトレンド

わかること

特定のキーワードが「今どれくらい検索されているか」

- 特定のキーワードが「今どれくらい検索されているか」

- 季節や時期ごとの検索の増減

どう活かす?

たとえば「冷感マスク」という言葉は夏に急上昇して、秋には一気に下がる。

この波を知っていれば「7月に記事を書いておけばアクセスが伸びやすい」と先回りできるのです。

◆例えばこんなこと

◆「おせち料理」は12月に検索が急増 → 11月に記事を書いておくとアクセスを取りやすい。

◆「桜 開花予想」は2月〜4月がピーク → 季節記事はタイミング命。

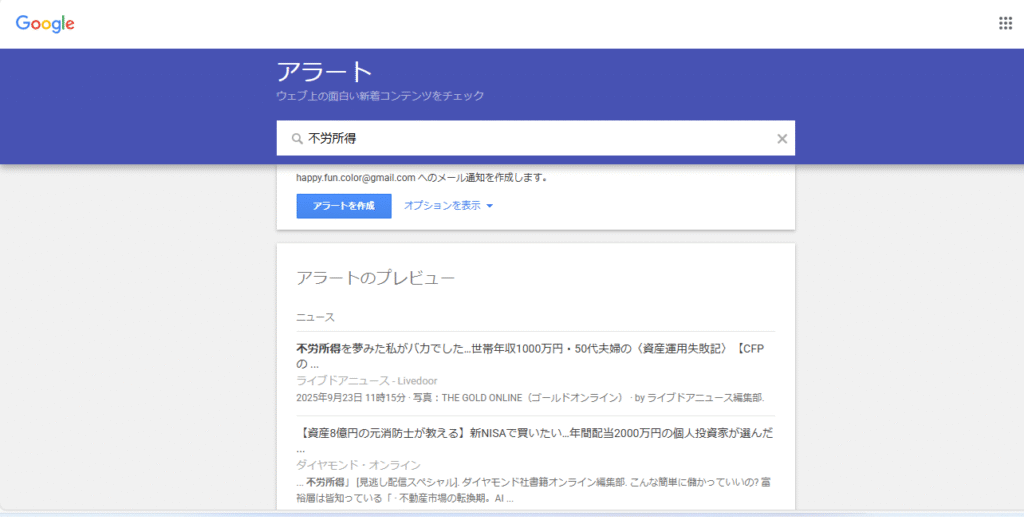

⑤ Googleアラート

わかること

設定したキーワードに関する最新ニュースや記事を、Googleがメールで教えてくれる。

どう活かす?

「ブログ収益化」というアラートを設定しておけば、毎日最新の情報がメールで届きます。

その中から「これなら記事にできそう♪」というトピックを拾えば、トレンド記事を素早く書けます。

◆例えばこんなこと

◆「生成AI 活用法」というアラートを設定 → 最新の活用事例をキャッチして、自分のブログに取り入れる。

◆ニュースをまとめるだけでも「最新情報を届ける記事」として価値がある。

⑥ Googleスプレッドシート

わかること(というより使い方)

アクセス数やキーワードを自分で整理して“見える化”できる。

どう活かす?

数字は見たときに流れてしまうので、自分で記録して残すことが大事です。

たとえば「記事タイトル/公開日/アクセス数/検索クエリ」を表にまとめておくと、あとから改善効果を比べられます。

◆例えばこんなこと

◆4月に「アクセス数10」の記事 → タイトルを直して6月に「アクセス数100」に成長 → 「改善効果あり」と一目でわかる。

◆書いた記事の推移を可視化することで、「あの努力は無駄じゃなかった」と実感できてモチベーションになる。

まとめ:数字はめんどくさいけど避けられない

数字って正直めんどうだし、細かいことは苦手だから「まあいいか~」って流したくなることもあります。

でも、やっぱり自分のブログがどう動いているのかを知るには、数字を見ないとわからないんですよね。

マイペースでも「数字を追う習慣」があれば、ちょっとずつでも改善のヒントが見えてくる。

というのは頭では分かるのですが、かといってこれらを見たところで何をどうすればいいのやら?

結局最短ルートなどないのだなと思う今日この頃です。

そんな感じで、ふく子はゆるゆるとやっていこうと思います。

コメント